glaucoma

緑内障

緑内障について

緑内障とは

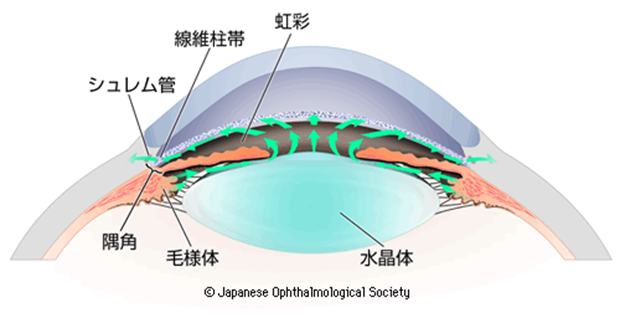

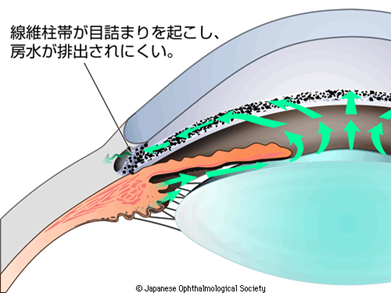

目の中には房水という水が作られて吸収していく流れがあります。このバランスで眼圧が決まります。

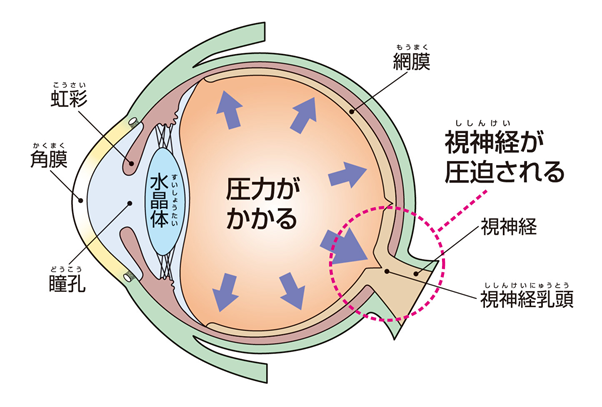

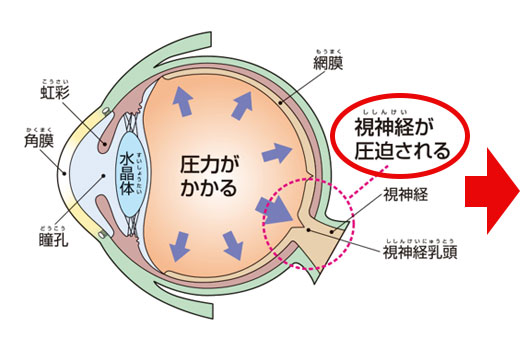

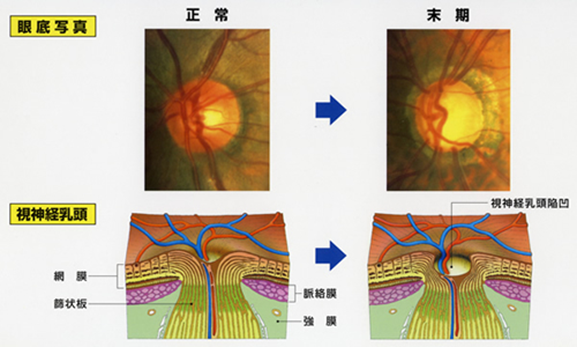

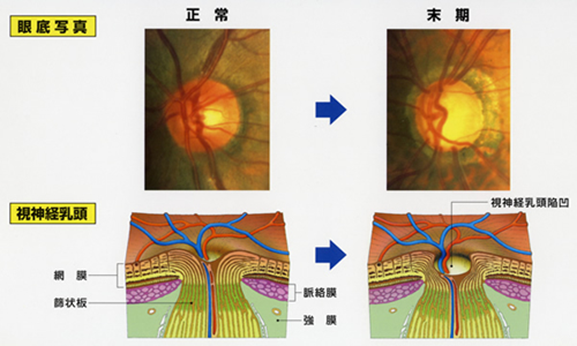

緑内障は、房水の吸収が悪いために眼圧が上がり、または眼圧が低めでも視神経が弱いためにその眼圧では視神経がいたんでしまうことがあります。

視神経がいたむと網膜にうつった画像が脳まで届かなくなるため視野が欠けていきます。

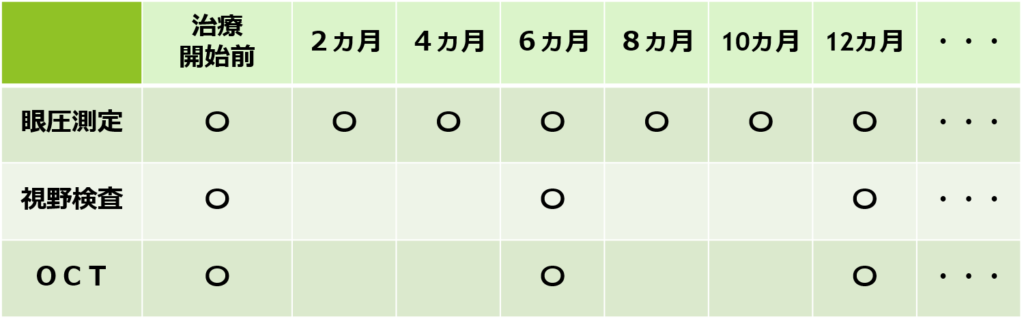

緑内障診療に必要な検査3つ

眼圧

通常、緑内障の眼圧は機械(ノンコン・アイケア)だけでは値が不正確なので診察時に接触式(アプラ)で測定します。

接触式もまぶたの状態によっては不正確になるので実際には両方の値を確認して治療の指標にします。

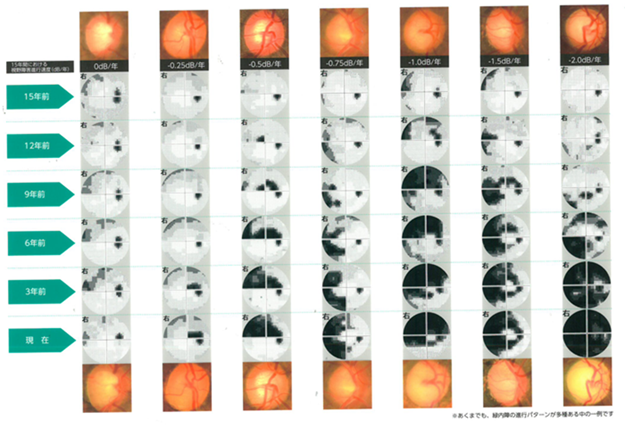

視野検査

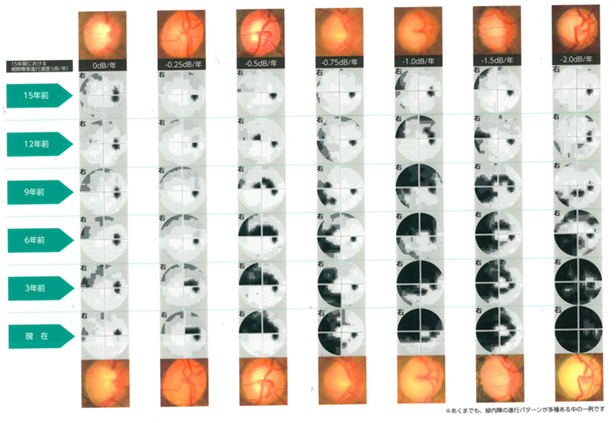

自覚できない程度から徐々に視野は欠けていきます。通常6ヵ月ごとに検査していきます。

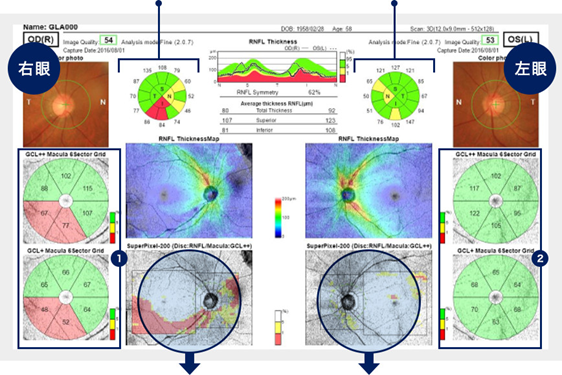

OCT

視野欠損より先に神経が減るため進行していくかどうかを検査します。

緑内障になると

傷んだ神経はもとには戻りません。 ゆっくりですが、徐々に進行していき中心がやられると視力が低下していきます。

緑内障の検査と通院

診察間隔は、眼圧が安定していれば3ヵ月ごとにすることも可能ですが、それ以上間隔をあけると眼圧は変動しますので急に眼圧が上がってきたときに対応が遅れて視野が進行する可能性があります。